4月から新中学3年生になる下の子は、地域のトップ校を希望しています。

中学入学の時から難関校を希望していたので、1年生の時から内申対策(通知表の評価を上げる)をしてきました。

今のところ、通知表の9教科の合計は45点。

本日は、我が子の受験内申対策を書いていきたいと思います。

推薦ではなく一般受験予定です。

自分の県の内申点について調べる

県によっては、1年生から3年生までの内申点が受験の時に必要になる県と3年生のみが対象になる県があります。

まずは、自分の住んでいる県では何年生の内申点が受験の時に必要になるのか調べる必要があります。

ただし、3年生しか関係ないからと言って、副教科をおろそかにするのはよくありません。

副教科は最初にあまりよくない場合、上がりにくいと塾で説明を受けました。

どんなにテストで1位をとっても、「5」にならなかった過去の事実があるとのことです。

内申点の付け方を調べる

内申点の付け方もインターネットで調べると検索できます。

公立高校の入試は内申点が重要になるため、入学時から提出物や、学習態度などは注意するように伝えていました。

しかし、令和3年度から内申点の付け方が変わったのをご存じですか。

学習指導要領の改訂によって、

知識・技術を習得し、正しく処理できているか。

それを表現できているか。

自ら学ぼうとする姿勢はあるか。

と、一歩踏み込んだ評価になりました。

今までのように、提出物の内容を濃くして提出することに重きを置いた評価ではないです。

テストで点が取れていると提出物の内容が不十分でも内申点の評価が上がるという印象を受けています。

テストの点数が良い=理解できている=学習意欲がある=主体的に学習に取り組んでいる、と評価されているようです。

提出物はしっかり提出しています。

しかし、実際に我が子の提出物を見せてもらいましたが、はっきり言って内容が薄いです。

枚数も少ないし、ひどいと先生が配ったプリントの裏に記入して提出していました。

でも「5」なんですよね。

きっと、学習態度はほかの部分で評価されていると思います。

思いつく部分を教科別に書いていきます。

授業中内申対策になっているかもしれないこと:教科別

国語

親から見て特に学習意欲について評価できることはないです。

なんといっても読書嫌いですから。

本人も国語に苦手意識があります。

ただ、受験を意識しだしてからは国語の弱点を克服するために新中問の問題集を繰り返し解いて、ぐいぐい点数をあげてきました。

数学

数学は大好きで、自分で考え出した解法を先生に伝えたりしています。

また、数学検定も先生の勧めで受けて合格していました。

英語

以前も書きましたが、トイレに英単語を貼っていますので英単語の先取りはできています。

塾で、単語とともに発音記号を植え付けてくれているらしく発音はなかなか”よろしい”です。

オンラインゲームでも英語圏のプレイヤーと組んで英語でやり取りしていました。

また、英文でよく花丸をもらってきますが、それがどうしてなのか他の子と比べていないので分かりません。

社会

テストの点数ではいつも、上位3位以内をキープしています。

それ以外で思いつくこととしては、ニュースをよく見ています。

youtubeでもよく時事ネタを見ていて、世界情勢など伝えてくれますが、面白いです。

実は、私もニュースを見ていてその国がどこにあるかわからないと子どもに聞きます。

そうすると、そこの国の位置や大統領の名前、特徴まで教えてくれるのでその辺が評価されているかもしれません。

小学生の時から親子で社会に関連することを吸収してきたことが良かったかもと感じています。

理科

授業中、よく当てられ答えているようです。

たまに見当違いな発言もするようですが、先生のダメ出しもおもしろいようで笑い話として教えてくれます。

通っている中学校の理科は、テストの応用問題がけっこう難しく、私立受験の内容に似た形式で出ています。

テストの得点を上げることで、内申対策になっている感じです。

副教科

副教科、難しいですよね。

我が子を見ていると、テストの点数で決まるようですが、音楽については何か習っていると優位かもしれません。

たまたまピアノを習っていたので苦手意識も薄いようです。

また、先生の傾向を知ることも大切です。

例えば、技術家庭科の先生は生徒にはっきりと

「テストで〇点以上取れたら5つけるぞ。」

と、断言していました。

しっかりと歌ったり、演奏したり、作品を仕上げることも必要ですがその先生の求めるものをキャッチできたら満点でしょう。

もちろん、提出物の期限を守ること、忘れ物をしないこと、一生懸命に取り組むこと、これらは基本です。

また、鑑賞を書いて提出するときには、マスにびっちり書くように子どもに促しています。

我が子は体育が得意ではありませんが、その分技術を記述するときにはしっかりマスに書ききるようにも伝えてあります。

テストで点を取る

定期テストと模試や実力テストでは傾向や範囲が異なるため、対策も違ってきます。

定期テスト対策:テスト前の課題を行う

先生の優しさを感じるのですが、各教科でテスト前は課題を出してくれます。

塾に行っていない生徒も同じようにテスト対策ができるようにとの配慮だと思います。

我が子にとっては苦痛のようですが、文句を言いながら一応こなしています。

社会は課題からかなり問題が出るようで、平均点も高いです。

それに加えて、応用問題への対策で塾の問題集をやっていると話してくれました。

実力テスト対策(模試を含む):塾

塾(集団です)に頼ろうと思ったのは以下の点からからです。

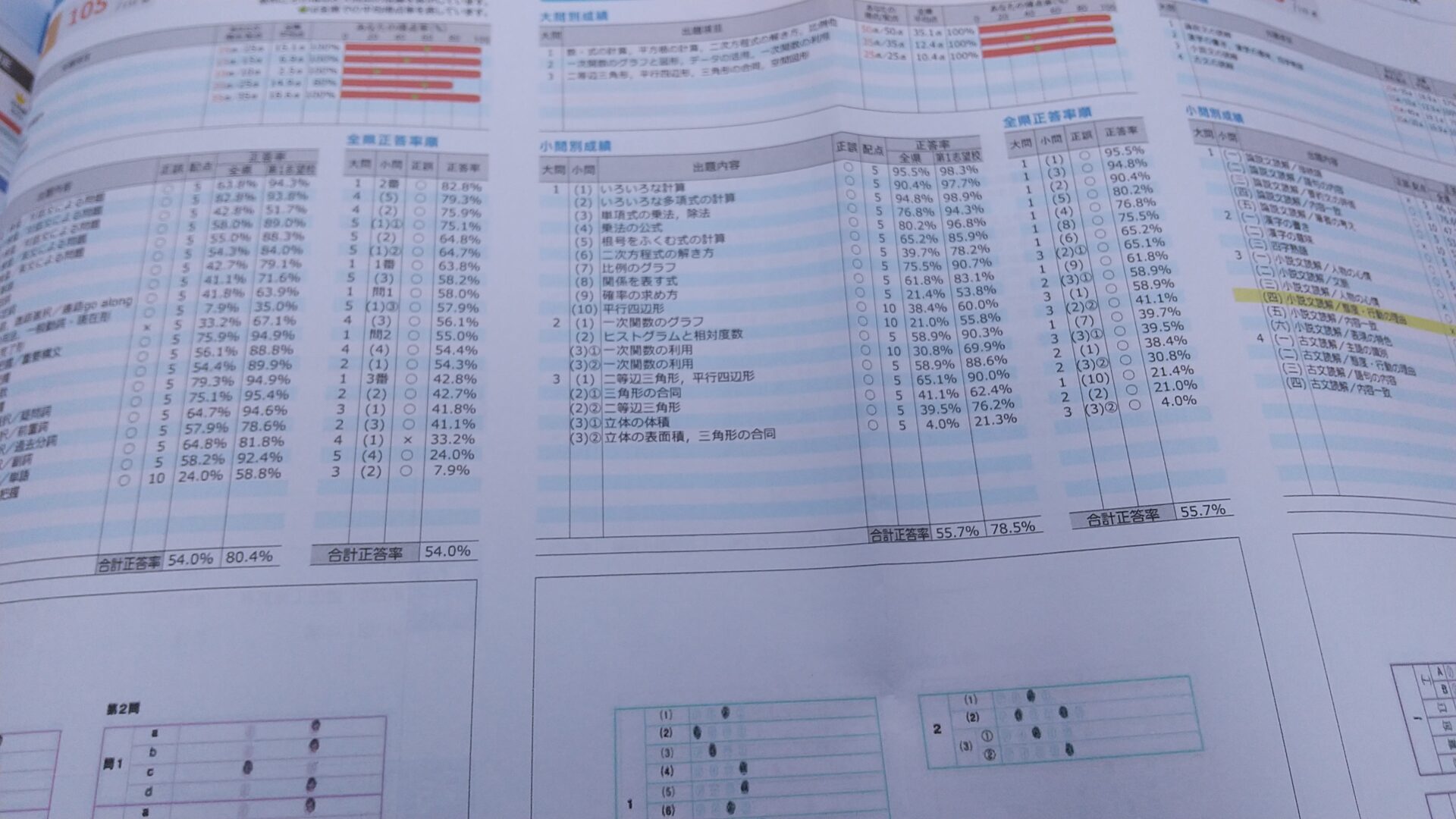

・県模試を早くから受けることができるので、目指せる学校を早くから意識できる

・ライバルと刺激し合うことで勉強のやる気を保てる

・今通っている塾の場合、自習室が無料で使える(使う問題集についても相談、購入できる)

・入試情報が入ってくる(入試の傾向や対策、高校の特徴も教えてくれるので入学後の様子もイメージしやすい)

・入試情報を直接聞くことによって入試が自分事になる(主体性が持てる)

実際、塾に入ってから県模試の偏差値がめきめき上がってきています。

学校のテストで発展問題が出ますが、解けているのも塾のおかげだと思っています。

まとめ

内申点対策:高校受験

・自分の県では、どの学年の内申が必要なのか確認する

・内申点の付け方を調べる

・副教科は一生懸命に取り組み、先生の傾向をつかむ

・主要5教科はテストを頑張る(課題や塾の利用も)

・どの教科も、提出物は期限内に提出し、忘れ物をしない。

あと、2週間もすると新学期が始まります。

高校受験生の親を経験するのは2回目ですが、無意識のレベルで疲労することは予想がついています。

また、下の子は自分の意思がはっきりしているため、自分で決めたことは曲げないです。

ケンカしないように、相手のペースに飲み込まれないように過ごしたいと思います。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

コメント